特集コラム Vol.10

Column Vol.10

一人ひとりを大切にする

チームづくり

|

|

化学メーカーの責任として、安全操業は最優先であり最重要の課題です。

当社は、重要な経営課題である安全文化のさらなる醸成に向けて、

事業所ごとにチームビルディングと課題解決ワークショップを展開し、

社員一人ひとりが安全を実感できる職場環境づくりへの取り組みを進めてきました。

安全な職場づくりには「心の理解」から

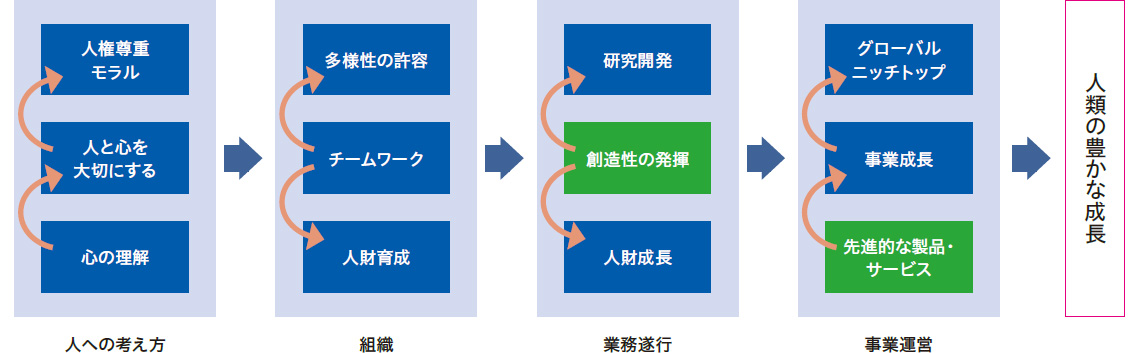

取り組みを進める中で、改めて「人財」が何よりも大切な財産であるという原点に立ち返り、職場ごとに一人ひとりが何を大切にして、何を目指しているのかを本音で語り合う場を積極的につくり、経営陣と社員との対話の機会もつくっています。こうした人の心の理解によって人への理解が深まり、その結果良いチームワークが生まれます。チームの心理的安全性をつくり、一人ひとりの価値観やバックグラウンドの多様性が許容されることで創造性が発揮され、持続的な人財の成長と事業成長につなげることができる組織づくりを目指しています。

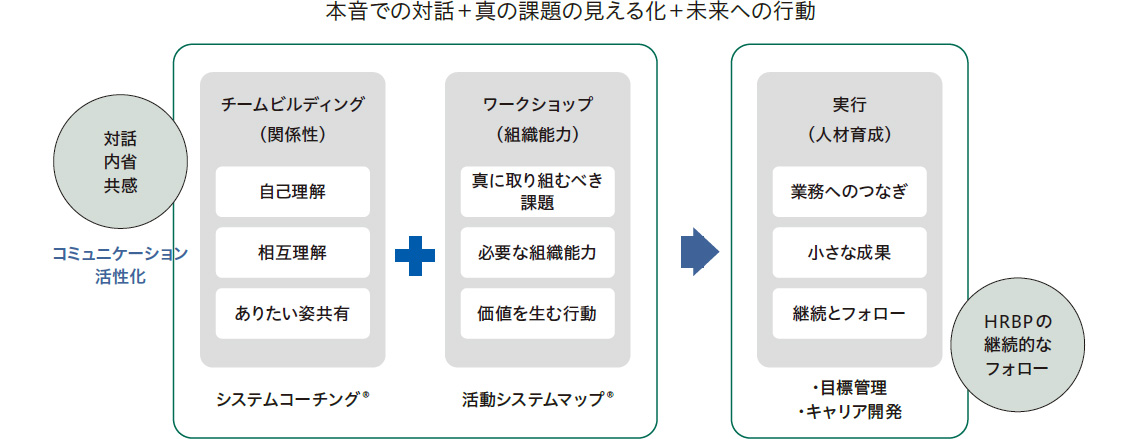

本音で語り合う場+真の課題の見える化=未来への行動に

安心安全な職場は社員のメンタルの健康を守るだけでなく、社員の満足度と幸福感にも直結します。ただ、こうした考え方を言葉で理解することはできても、一人ひとりが「自分ごと」として捉えることは簡単なことではありません。当社ではHRBP(※ Human Resource Business Partnerの頭文字を取った言葉で、組織の成長を促す「戦略人事のプロ」)が継続的にフォローを行います。まずは「チームビルディング」により、一人ひとりの能力や個性を最大限に発揮するための環境づくりと本音で語り合う場をつくり、次に「ワークショップ」の実施により、チームビルディングで挙がった自分たちのありたい姿の実現に向けて、チームで真に取り組むべき組織の課題を抽出し、工場やチームの目標設定をし、未来への具体的な行動に落とし込むというプロセスを通じて、組織成長を進めています。

香料工場の事例

本音で語り合うことの難しさ、本音で語り合う場を創り続けることの大切さを実感

香料工場は40名程度の工場で、当社の中では比較的小さな組織であることから、もともとコミュニケーションが活発な事業所の1つでした。一見するとチームビルディングは必要ないように見えますが、本音でのコミュニケーションや問題解決が十分に行われていない可能性もあり、実施することになりました。組織内での適切な摩擦や議論は、健全な成長とイノベーションの源泉となります。この活動を通じて、本音で語ることができる環境になってくることで、これまで隠されてきた問題が顕在化してきました。課長・係長・主任クラスがそれぞれの役割を入れ替えて行うワークを行い、相手の立場に立つことの難しさ、聞く側の恐れ、言う側の恐れがそれぞれにあることを実感し、その理解と思いやりに 職場の雰囲気を変える力があることに気付かされました。他者の意見をよく聞き否定せずに理解しようとする姿勢の大切さを改めて実感する機会になりました。香料工場では、今後一般職も含めた全体の活動へと進み、日々対話が続いています。

協力会社と共に、

組織のハイドリームを実現する

〜高浜油槽所の事例〜

高浜油槽所では、化学品保税タンク計65 基(内、1,000KL 級以上の大容量タンクを36 基)保有し、お客さまの荷物を受け入れ、貯蔵し、出荷しています。当社がお客さまからの注文を受け、現場の船舶・ローリー・ドラムなどの荷役作業は、協力会社であるオリエントサービス株式会社(以下オリエントサービス)が担っています。この連携に滞りがあると、安全や品質を保つことができません。特に危険物を保管する役割を担う高浜油槽所では、当社だけでなくオリエントサービスとの安全意識の統一とチームワークは欠かすことのできない課題です。事業環境が変化する中で、個人だけでなく、組織間のさらなる連携が必要であるという観点から、高浜油槽所全体のチームづくりがスタートしました。

ハイドリーム状態を目指すために

高浜油槽所のチームビルディングでは、価値観カードを用いて、本音で語り合う場の設定がつくられました。仕事ではいつもそばにいるメンバー同士でも、一人ひとり大切にしている価値観に「いかに知らなかったのか」気づかされ、尊重し合い、相互理解の深まりにつながりました。そして、どうすればチームとしての連携が高まるのかという共通意識を持つために、組織のハイドリームつまり「最高の状態」とは何かについて確認し合います。小チームに分かれ、「自分たちがこれからチームを最高の状態にするために、何をするか」という具体的な声を出し切り、ハイドリームの実現を目指す組織のキャッチフレーズを作成し、共有し合います。メンバー全員でこのプロセスを共有共感していくことで、チームの関係性が変わりはじめ、少しずつ行動変容につながっていきます。

一人ひとりを大切にする組織は、高浜油槽所の未来をつくる

このようなチームビルディングやワークショップは、2022年にスタートして以来、各拠点に展開し、高浜油槽所では20回を超えるセッションを行ってきました。この活動を通じて、「一体感を持った協働をするために、あなたは明日からどのような貢献をするのか?」という、個人レベルでの行動にまで落とし込まれ、活動は今なお続いています。主体的で前向きに、かつ油槽所全体で一体感を持って活動し、一人ひとりを大切にする組織づくりを目指すことにより、高浜油槽所の未来は描かれていきます。

参加者インタビュー

チームビルディングが現場にもたらした変化

改善への土台をつくったチームビルディング

高浜油槽所

高浜油槽所

副所長

鈴木 智則チームビルディングは、普段は言い出せなかった、もしくは言う機会のなかったそれぞれの思いを表に出す希有な機会でした。この

取り組みの何よりの成果は、高浜油槽所内に「言いたいことを言える」という空気が醸成されたことだと思います。ただし、チームビルディングはあくまで序章。今後は、挙がってきた様々な意見をもとにいかに油槽所の改善につなげていくかが課題だと思っています。高浜油槽所は個性的なメンバーが集まる、勢いのある現場です。その勢いを束にして共通のゴールを目指すことができれば、より強固なチームとなっていくはずなので、そこに向けて改善を進めていきたいです。

多様性を考慮した"伝え方"を学ぶことができた

高浜油槽所

高浜油槽所

物流業務課 係長

金子 貴大自分では伝わっていると思っていたことが実は伝わっていなかったり、普段はわからなかった相手の心の内を理解できたり。チームビルディングは、これまでのコミュニケーションのあり方を見直すきっかけになりました。だからこそ、ワークショップが終わった後は、「その人に合った伝え方は何か?」を考えるようになったと思います。同じ「危ない」という言葉でも、論理的に伝える方が理解できる人もいれば、身振り手振りで直感的に伝えた方がわかりやすい人もいます。「人

は皆それぞれ違う」という前提に立って、一つひとつのコミュニケーションを取るようになったのは大きな変化だと感じています。

他部署とのコミュニケーションがより円滑に

高浜油槽所

高浜油槽所

高浜品質保証課

齋藤 聡子個人的に印象に残っているのは、全部署が参加したワークショップです。私は今年4月からESH(環境・安全・健康)担当と兼任になり、他部署とやりとりすることが増えています。普段はなかなか他部署のことを踏み込んで理解できていなかったのですが、「こんなことを考えているんだ」と、多くの発見が得られました。また、コミュニケーションを取る際は自分から心を開く接し方、相手が話しやすい雰囲気づくりが大切だと学び、普段からそれを実践するようになっています。こうして他部署との絆を深められる土台はできてきたので、これからますます現場の声を吸い上げていけたらと思っています。

気にかけ合い、声をかけ合う空気が醸成された

オリエントサービス

株式会社

オリエントサービス

株式会社

高浜事業所 所長補佐

小林 克至ワークショップの中で特に印象に残っているのは、数名が円になって中央にいる人に対して感謝の言葉を伝える「感謝のシャワー」というものです。皆が順々に伝えていくと、なかには「こんなことを思っていたんだ...」と感激する方もいて、心の中で思っていたとしても声に発しない限り相手には伝わらないということを改めて痛感しました。こうした学びがあったからでしょう。私も周囲も、以前より「これやっておいたよ」「ありがとう」などと声がけをする場面が増えたと感じています。小さなことではありますが、声に出すことの大切さを知って、現場の雰囲気はますます良くなったと感じています。

価値観の違いを超えてさらなる安全操業へ

各職場でのチームビルディングが一巡した今、

東洋合成と協力会社のオリエントサービス、それぞれにどのような変化が生じているのか、

そしてこれからの課題や展望は何か。両社の経営層が語り合いました。

すべては関係性の質の向上から

今回、共同でチームビルディングに取り組んだ経緯を教えてください。

上席執行役員

上席執行役員

ロジスティック事業部長

吉田 勇吉田:私たちがチームビルディンを始めたきっかけは、外部の安全診断を受けたことでした。そこで様々な示唆があったのですが、社内で議論するなかで「土台として、まず関係性の質の向上が必要なのではないか?」という話になったのです。なぜなら、関係性の質を上げることが、考え方の質を上げ、さらには行動の質を上げ、結果の質を上げるからです。そこで、関係性の質を向上するためのチームビルディングに行き着きました。

そこで欠かせなかったのが、オリエントサービスの協力です。同社は、高浜油槽所が設立された当初から共に歩んできた、受発注の枠を超えたパートナーです。ただ、時代の変化とともに、両社のコミュニケーションのあり方は変わりつつありました。ちょうど私が当社のロジスティック事業部長になり、またオリエントサービスでも笠川社長が就任されたので、この機会に関係性をさらに強固にできればと思いました。

笠川:時代の変化は私も感じていました。両社ともに人数が増えたことで、昔のような密なコミュニケーションは取りづらくなっていましたし、両社の役割分担が明確化されたことで、お互いの仕事を知る機会も減っていました。チームビルディングは近年不足しがちなところを補える貴重な機会だと考えました。

価値観の違いをどう束ねていくか

実施するなかで感じた難しさ、また乗り越えたことで得られた成果をお聞かせください。

ロジスティック事業部

ロジスティック事業部

高浜油槽所 所長

鈴木 城治鈴木:難しかったのは、世代間の温度差を埋めることでした。社内のイベント一つとっても、昔は上司や先輩が参加するならとりあえず参加してみようという社員が多かったと思いますが、今は多様な価値観を重んじ、有志だけ集まるというのが主流になっています。ですから今回のチームビルディングも、最初は乗り気でない従業員もいました。ただ、回数を重ねるごと楽しさが伝わって、積極的に参加する人が増えていったのが印象的でした。

笠川:世代間のギャップを縮めていく難しさは、日頃から痛感していたところです。例えば私が若い頃は、トップダウンで指示・命令するのが当たり前でしたが、今それは通用しません。特に当社の場合、ベテランが多く、中堅から若手が少ない傾向にあります。どのように人材を入れて、育て、会社として盛り立てていくのかは日頃から悩んでおり、今回若い人が何を考えているのかを知れたことは大きな収穫でした。

吉田:一人ひとりに価値観カードを配り、それぞれの幸せの感じ方を書いてもらったのですが、価値観の違いが可視化され、「こんなにもバラバラなんだ」と改めて感じさせられました。例えば、バリバリ働いて業績を上げることが幸せだと捉える人もいれば、お金は最低限でいいからプライベートも充実させることが幸せだという人もいる。そのあまりに違う価値観をどうやって束ねていくかは難しいところでした。ただ、自分の声を発信する人が増え、声を出してもいいという雰囲気になったのは大きな成果だと思います。

品川:今回のチームビルディングで掲げられた究極の目標は、「皆の幸せ」。言葉にすると簡単なのですが、そこに行き着くまでどのように取り組んでいくべきかを考えると、戸惑いや不安がありました。そこは一つひとつ悩みながら進めていった印象です。ただ、吉田事業部長がおっしゃったように、これまで言えなかったことが言いや

すい環境になったことは大きいですね。

お互いへの興味・関心が促進

両社の関係性には変化がありましたか。

オリエントサービス株式会社

オリエントサービス株式会社

代表取締役社長

笠川 和則吉田:昔は当社とオリエントサービスのトップが同じ方でしたし、同じ会社の別部署のような関係性でした。例えば、今ここにいらっしゃる笠川社長や品川所長は、私が若い頃に色々と教わった荷役や保全の先生です。そういった根底にある関係性は今も変わっていないと思います。

笠川:昔は新しい仕事が発生したり、問題が発生したりすれば、必ず全員が集まって話し合い、一緒に解決していくという文化が育まれていました。今回のチームビルディングもそうですが、同じ仲間として大切にしてくださっている点は何も変わっていません。

吉田:今回チームビルディングを実施したことで、お互いの理解がさらに深まった印象があります。例えば、当社の事務系の所員が現場に興味・関心を持ち、実際に現場に出るようになったのは大きな変化です。話を聞くと、現場の方々や設備のことなど勉強になることがとても多いとのこと。反対に、オリエントサービスの社員の方が、当社のことを知りたいと言ってくださっているのもよく耳にします。このように相互理解が進んでいけば、これまでの一体感を保ちつつ、今に合った組織になっていくと思います。

笠川:そうですね。私たち経営層はよく会社全体のことも相談に乗っていただいていますが、現場でももっとコミュニケーションが増えていくとよいと思います。

さらなる相互理解に向けて

今後の課題や展望をお聞かせください。

オリエントサービス株式会社

オリエントサービス株式会社

高浜事業所 所長

品川 哲夫吉田:さらなる相互理解が課題だと認識しています。冒頭に申し上げたように、関係性の質が上がればやがて油槽所の安全操業や生産性向上、一人ひとりの働きがいという目に見える結果になっていくはずですから、まずは価値観の違いを集約する必要があると思っています。

鈴木:個人的なことを言えば、ここ最近、笠川社長や品川所長と話す機会が増えましたね。私たちマネジメント側がコミュニケーションを取って楽しく仕事をしていれば、周囲も「何か面白そうなことをやっているな」と興味を持ってもらえると思います。これからも密にコミュニケーションを取っていきたいです。

笠川:関係性の質の向上が大切だと思いつつ、これまではうまく従業員を導けていなかったので、チームビルディングという機会をいただいたことを本当に感謝しています。今後はやはり鈴木所長がおっしゃったように、私たちが色々な場面でコミュニケーションを取っている様子をきちんと見せていくことが大事ですね。

品川:チームビルディングに参加させていただいて、オリエントサービスとして何が足りないのか発見できたことが大きかったと思っています。そこから、当社独自のチームビルディングも必要ではないかという声が挙がり、今実際に始めています。さらに相互理解を深めていくには、まず自分たちのことをもっと知る必要があるということに気付かされたからです。ですから、一度自分たちの考えをとりまとめて、それから再度東洋合成工業とのコミュニケーションを深められたらと思っています。

吉田:そういう声が挙がったこともチームビルディングの成果ですね。より良い高浜油槽所を目指して、これからも密に連携しながら取り組んでいきましょう。